"Пер Гюнт"

“Смерть Осе” — произведение огромной драматической силы. Лаконизм Грига достигает здесь, кажется, предела. Как бы на одном дыхании композитор ведет начальный сосредоточенный, суровый образ к огромному напряжению, драматической кульминации. И от нее—к светлым и скорбным звучаниям. Лаконичный музыкальный образ, на развитии которого строится пьеса, сочетает мерную поступь марша со строгостью хорала и скорбными песенными интонациями. При повторе его во втором предложении периода напряжение усиливается благодаря обострению гармонии и иной динамической окраске. Повторы периода при постепенном усилении звучности, увеличении “объема звучания” и тональных контрастах — вот средства, какими достигается напряжение, динамика первой части двухчастной формы.

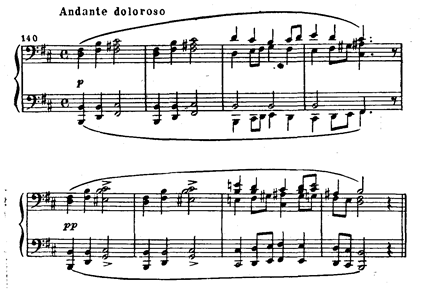

Вторая часть, светлая, как то царство грез, в которое увлекает умирающую Осе своей фантазией Пер Гюнт, не нарушает общего движения музыки: здесь та же структура и ритмика мелодии. Но нисходящие хроматические интонации ее, постоянное стремление гармонии к устою, к тонике (в первой части движение гармонии шло от тоники к неустою), общая нисходящая линия мелодии и затухающая звучность—все это противоположно развитию первой части. Разнообразие в звучании этой пьесы достигается очень скромными оркестровыми средствами: она написана для струнной группы оркестра. Финал сюиты—“В пещере горного короля”— яркая и красочная динамическая пьеса. Просто и своеобразно ее строение: при многократном проведении темы без изменений мелодии она каждый раз появляется в окружении все большего количества голосов, с новыми фигурациями в фактуре, усиливающим” ее причудливость и динамику. Это соответетвует тому образу, который лежит в основе пьесы: нестройная пляска, нарастание движения, гомона. Простой и угловатой теме соответствуют резкие и однообразные на протяжении всей пьесы фактурные штрихи—отрывистые ритмические фигуры на слабой доле такта, ровная “дробь” баса, а также единообразие гармонической окраски. Тема очень отчетливо прорисована в скупой оркестровой фактуре начала: виолончели и контрабасы pizzicato и фагот поочередно ведут тему и фигуру сопровождения:

Постепенное усиление звучности от начала к концу является основным средством динамики этой пьесы.

В “Танце Анитры”, при почти той же скромности оркестровых средств (к струнной группе добавлен лишь треугольник), композитор добивается редкой тембровой красочности. Звучание струнной группы, разнородное благодаря применению агсо и pizzicato, засурдиненного и открытого звука, “инкрустируется” серебром треугольника. В пьесе выразительна каждая деталь фактуры. Изящная, пластичная мелодия отшлифована многими штриховыми и динамическими нюансами, украшена трелями, форшлагами; мелодия, прихотливая по ритмическому рисунку, опирается на четкую танцевальную фигуру сопровождения:

Вторая сюита “Пер Гюнт” состоит из следующих пьес: “Жалоба Ингрид”, “Арабский танец”, “Возвращение Пера Гюнта на родину”, “Песня Сольвейг”. Такая композиция, при которой лирические пьесы играют роль начала и заключения, говорит об их ведущем значении в сюитном цикле.

“Жалоба Ингрид” —драматическая пьеса. Полная скорби лирическая песня-жалоба обрамлена остро ритмованной и напряженно звучащей темой: так теперь вспоминается Ингрид танцевальная мелодия, которая звучала в день ее свадьбы.

Драматизму, смятенности этой лирики противопоставлена светлая лирика “Песни Сольвейг”.

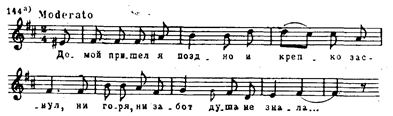

Самые поэтичные страницы драмы Ибсен связывает с образом Сольвейг, крестьянской девушки; всю жизнь Сольвейг ждет Пера в лесной хижине в горах. Роль музыки в создании этого образа, предельно скупо прорисованного в тексте драмы, была предусмотрена Ибсеном. Григ с огромным художественным чутьем сумел передать и самое существо образа Сольвейг — ее душевную чистоту и силу духа, и—совсем легким штрихом—те внешние черты, с которыми мы связываем свои представления о Сольвейг. Песня Сольвейг, тонко лирическая, словно соткана из интонаций и ритмов народных напевов. Среди шведских и норвежских народных песен есть песни—прототипы мелодии Сольвейг:

До и после самой песни звучит чудесный наигрыш. Близкий по характеру к протяжным и задумчивым наигрышам рожка, он тем яснее “вписывается” в воображаемый пейзаж, что его последняя, квартовая интонация отдается двукратным эхом. Самая песня, простая по интонационному строению (поступенное движение мелодии и ходы по трезвучиям, свойственные норвежской музыке), плавная (ровность и единообразие ритмических фигур, равномерность аккордов сопровождения) звучит скромно, сдержанно и величаво. С каждой новой фразой растет проникновенность мелодии: сперва за счет большего напряжения гармоний, дальше—за счет обострения выразительности отдельных интонаций. Эта значительность, проникновенность каждой интонации распространяется даже на обычный, казалось бы, каденционный оборот мелодии в конце ее (ритмическое “удлинение” заключительных интонаций).

Информация о музыке:

Творческие задания

На занятиях в процессе обучения пению детям предлагают задания в определенной последовательности. Сначала они находят вокальные, интонации: поют, называя свое имя или различные переклички ("Таня, где ты?" - "Я здесь". - "Как тебя зовут?" - "Марина" и т.д.). ...

Организация и руководство процесса развития музыкально-эстрадного

коллектива

Когда эстрадный коллектив сформирован, распределены инструменты и руководитель определил для себя основное направление работы, проводится организационное собрание самодеятельного коллектива, на котором руководитель разъясняет участникам цели, задачи, порядок и формы работы эстрадного оркестра или ...

Диспозиции наиболее ценных исторических органов России

1. Московская консерватория (Большой зал)

«Аристид Кавайе-Коль», III/P/50, 1899/1901, Париж (Франция)

I. Grand Orgue (C–g3)

19. Montre 16'

18. Bourdon 16'

17. Montre 8'

16. Flte harmonique 8'

15. Violoncelle 8'

14. Bourdon 8'

13. Prestant 4'

39. Quinte 2 2/3'

40. Doublette 2'

41. Plein ...

Навигация

- Главная

- Иоганн Себастьян Бах

- Работа над аппликатурой

- Фортепианная педагогика

- Методика игры на гитаре

- Музыка как искусство

- Направления рок-музыки

- Информация